どうして「家庭学習」が大切なの?

小学校に入ると、学びは“自分で”進めるものに変わる

幼稚園や保育園のころは、「遊びながら学ぶ」というスタイルが多かったですよね。

でも、小学校に入ると、授業の時間が決まっていて、先生のお話を聞いて、みんなと同じペースで学んでいくことになります。

そしてもうひとつ大きく変わるのが、「自分で考えて、やることを進める」力が求められるようになること。これは、子どもたちにとってはけっこう大きなハードルなんです。

授業は1コマ45分。

まだまだ集中力が続きにくい1年生にとっては、それだけでも精一杯。

授業の中で「わかったつもり」になっても、実はちゃんと理解できていないことも少なくありません。

だからこそ、学校の学びを家庭で少しでもサポートしてあげることが、とても大事なんです。

家庭学習で「今日学校でやったこと、もう一回やってみようか」と復習したり、

「この計算、ちょっとだけ練習しようね」と取り組んだりすることで、学びがしっかりと定着していきます。

言ってみれば、家庭学習は学校での学びを支える“土台”のようなもの。

この土台があることで、子どもが「わかった!」「できた!」を感じやすくなって、学ぶことがどんどん楽しくなっていきますよ。

学力だけじゃない!家庭学習で育つ“非認知能力”

家庭学習って、テストの点数をよくするためだけのもの…と思っていませんか?

じつはそれだけじゃないんです。

家庭学習の時間を通して、子どもは集中する力や、最後までやりきる力、そして「できた!」という自信(自己肯定感)も育てていくことができます。

たとえば、「今日はこのドリルを1ページやってみよう!」と小さな目標を立てて、それをクリアできたとき。

「できたね!がんばったね」と声をかけるだけで、子どもの中には「ぼく、ちゃんとできたんだ!」という気持ちが芽生えます。

それを毎日ちょっとずつ積み重ねていくことで、自然と「学ぶことが好き」「チャレンジするのが楽しい」と感じるようになっていくんです。

また、短い時間でも「毎日机に向かう」習慣をつけておくと、自然と集中力や学ぶ姿勢が育っていきます。

この習慣は、これから先の勉強や、習いごと、さらには大人になってからの生活にもきっと役立つ“力”になりますよ。

小学1年生の家庭学習、まずやるべきこと3つ

「家庭学習って何から始めればいいの?」「勉強って毎日させたほうがいいの?」

そんなふうに悩んでしまうママ・パパも多いと思います。

でも、最初から完璧を目指さなくて大丈夫!

ここでは、小学1年生の家庭学習で“まずやっておきたいこと”を、3つに絞ってご紹介します。

ちょっとずつ、ゆる〜く始めていきましょう。

1. 学習時間の「リズム」をつくる

まず最初に意識したいのは、「いつ勉強するか」を決めることです。

小学1年生は、まだ1日の時間感覚がしっかりしていない子も多いので、

「帰ってきたらおやつ、そのあと10分だけお勉強」

「夕飯の前にちょこっとドリル」

というふうに、毎日同じタイミングで取り組むのがポイントです。

我が家では、帰宅後おやつを一つ食べたら宿題に取り掛かるというルーティンにしています。

子供と話し合い、「学校から帰って来てから一息つきたい」という本人の意思を尊重して、このタイミングになりました。

最初はほんの10分〜15分でOK。

「えっ、それだけでいいの?」と思うかもしれませんが、慣れていないうちはこれくらいがちょうどいいんです。

大切なのは、「毎日少しずつ続けること」。

テレビやゲームの前に「まずはお勉強しようね」と声をかけておくと、スムーズに習慣化しやすくなりますよ。

2. 「机に向かう習慣」をゆるくスタート

小1のうちは、「どれだけ難しいことができるか」よりも、“机に向かって学習する”という習慣をつけることが大切です。

たとえば、鉛筆を持ってなにかを書く、音読カードに名前を書く…そんな小さなことでも十分!

「座って、ちょっとだけ集中する」ことができたら、それだけで大きな一歩です。

楽しく続けるためには、シールカレンダーやタイマーなどのちょっとした工夫もおすすめです。

「勉強できたら1枚シールを貼る」「タイマーを5分にセットして、その間だけがんばる」など、ゲーム感覚で取り入れると、子どもも前向きになりやすいですよ。

親としては「もっとやらせたい…」という気持ちが出てしまいがちですが、最初は“ゆる〜く”がポイントです。

3. まずは国語と算数から!無理なく学べる内容とは?

小学校1年生の学習の柱は、「国語」と「算数」。

家庭学習でも、この2つにしぼって取り組むと、ムリなく進めやすいです。

【国語】

• 毎日の音読がおすすめ。

教科書や音読カードを使って、声に出して読むだけで、読み方・言葉のリズム・語彙が自然と身についていきます。

【算数】

• たし算・ひき算の計算練習をコツコツと。

市販のドリルや、無料プリントサイト(ちびむすドリル、ぷりんときっず など)を活用すると手軽です。

【共通して言えること】

「シンプルに、短く」

子どもが「できた!」「楽しかった!」と感じられる内容にしてあげると、勉強への抵抗感がぐっと減ります。

最初の家庭学習は、「続けること」を目標に、気楽な気持ちで取り組むのがいちばん。

少しずつ「学ぶ習慣」ができてくると、子ども自身の“やる気スイッチ”が自然に入るようになりますよ。

家庭学習が続かない…よくある悩みと解決法

「最初は張り切ってたのに、だんだんやりたがらなくなった…」

「忙しくて、つい後回しになっちゃう…」

そんなふうに悩むママ・パパ、多いですよね。

家庭学習は、最初からうまくいかなくて当たり前。

ここでは、小学1年生の家庭学習でよくあるお悩みと、気持ちがラクになる解決のヒントをご紹介します。

「やりたくない」と言われたときは?

毎日続けていると、どうしても「今日はやりたくない」「やらない!」という日が出てきます。

そんなとき、つい「ちゃんとやりなさい!」「サボってたらダメでしょ!」と言いたくなってしまいますが、グッとこらえて。

まずは、子どもの気持ちを受け止めてみてください。

「今日は疲れたんだね」「気分がのらない日もあるよね」

そんなふうに声をかけてあげると、子どもも安心して気持ちを切り替えやすくなります。

やる気が出ない日には、内容を軽くする・時間を短くする・ゲーム感覚で取り組むなどの工夫も◎。

たとえば、

• タイマーを5分だけセットして「この時間だけやってみよう」

• 音読1回+シール1枚で「今日はおしまい!」

といったように、小さな達成感を大事にすると、前向きに取り組みやすくなりますよ。

家庭学習は「続けること」が目的なので、完璧を目指すより“できたこと”を認める声かけが効果的です。

忙しくて付き合えないときの工夫

「一緒にやりたいけど、仕事や家事でバタバタ…」そんな日ももちろんありますよね。

家庭学習というと、「親が隣で見てあげなきゃ!」というイメージがあるかもしれませんが、実は“付きっきり”じゃなくても大丈夫なんです。

たとえば、

• 「タイマー5分セット→終わったらママに見せてね」

• 「お勉強が終わったら冷蔵庫のごほうびシール貼ってね」

といったように、子どもがひとりで進められる仕組みをつくってあげると、ママやパパがそばにいなくても取り組めます。

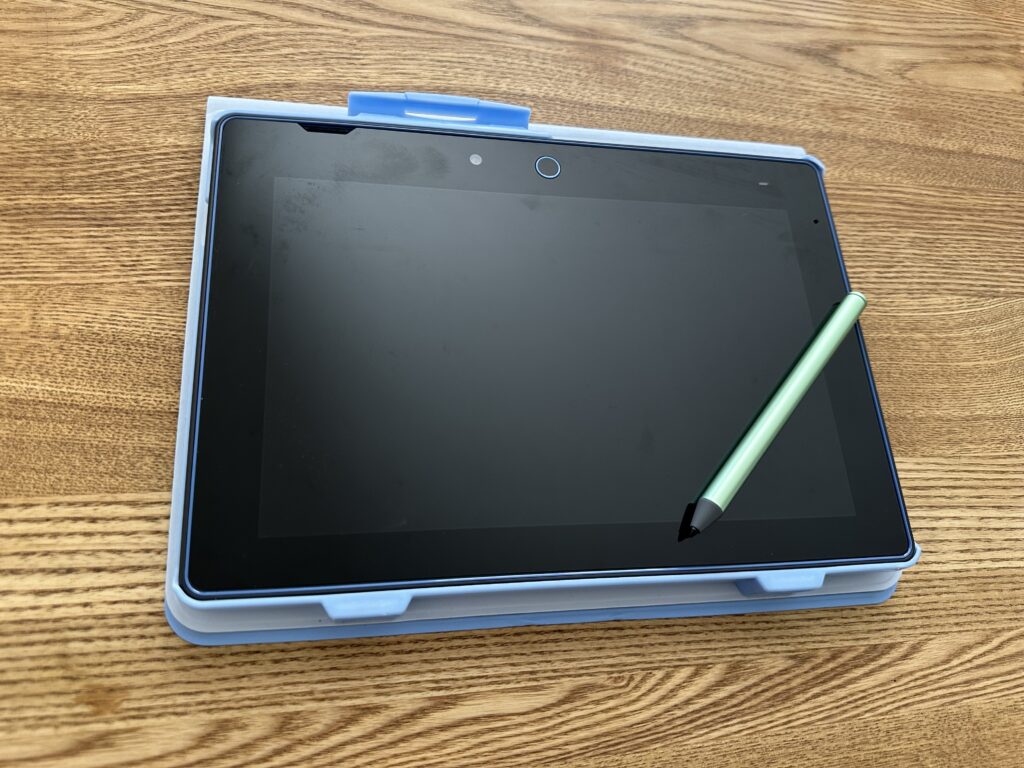

また、最近ではタブレット学習(スマイルゼミ・チャレンジタッチ など)や、自動で進むタイプのドリル教材も充実しています。

これらをうまく取り入れると、子どもが“自分で学ぶ”力もついてきて、忙しいご家庭でも無理なく続けやすくなりますよ。

小学1年生の長女は年長さんからチャレンジタッチをやっています。

タブレットのキャラクターが色々話しかけながら勉強のサポートをしてくれるので、親があれこれ言う必要もなく、楽しんで取り組んでくれています。

「毎日やらなきゃ」と気を張るよりも、「できる日だけでもOK」「楽しく続けられたらラッキー♪」くらいの気持ちで取り組んでみてくださいね。

大切なのは、“親も子も心地よく続けられる形”を見つけることです。

家庭学習を楽しく続けるためにできること

家庭学習って、「やらなきゃいけないもの」になってしまうと、子どもにとっても親にとっても負担になりがちですよね。

でもちょっとした工夫で、「やらなきゃ」から「やってみたい!」に変わることもあるんです。

ここでは、家庭学習をもっと楽しく、前向きに続けるためのヒントを2つご紹介します。

親子で「できた!」を共有しよう

子どもにとって、いちばんうれしいのは「がんばったことを大好きな人に認めてもらえること」。

だからこそ、家庭学習では小さな成功体験を一緒に喜ぶことがとても大切です。

たとえば、

• 「今日は漢字をきれいに書けたね!」

• 「最後まで計算プリントがんばったね」

• 「音読の声が昨日よりはっきりしてたよ」

そんなふうに、できたことを具体的にほめるだけで、子どもは「またやってみよう!」という気持ちになれます。

毎回じゃなくてもOKですが、

「がんばったね」「うれしいね」

そんな言葉を積み重ねていくことで、家庭学習が“楽しい時間”に変わっていきますよ。

子供がどこを頑張ったのか、遠目で見守りながら、終わった後に思いっきりほめてあげましょう。

ごほうび制度?OK!でも使い方にコツあり

「ごほうびで釣るのはよくないのかな…?」と気になる方もいるかもしれませんが、

じつは“ごほうび制度”も立派なモチベーションづくりのひとつなんです。

ただし、ポイントは「内容」と「使い方」にあります。

▼たとえばこんなごほうびアイデア

• シールを貼るカレンダーを用意する(10枚たまったら好きな遊び時間)

• ポイントカードをつくってごほうび交換(30ポイントで図書館へGO!など)

• サイコロやくじを引ける「家庭学習ガチャ」など、ゲーム感覚で楽しめるものも◎

大事なのは、「やったらお菓子をあげる」などの“物だけの報酬”に頼りすぎないこと。

それよりも、「できた自分をほめてもらえる」「やると楽しいことが待ってる」と感じられるようにすることが、やる気を長く保つコツになります。

「今日はがんばったからシール1枚!」「いっぱいためて、自分で選ぼうね♪」

そんなやりとりが、家庭学習の時間をあたたかく、楽しいものにしてくれます。

家庭学習は“勉強の時間”というよりも、親子で一緒にがんばる時間。

無理せず、でも楽しく、少しずつ“続けられる仕組み”をつくっていきたいですね。

まとめ|家庭学習は“楽しく・ゆるく”始めればOK!

家庭学習って聞くと、「毎日きちんと続けなきゃ」「しっかり見てあげないと」と、つい気合いが入りがちですよね。

でも、小学1年生のうちは“楽しく・ゆるく”始めるくらいがちょうどいいんです。

最初から完璧を目指す必要はありません。

たとえ1日5分でも、「今日はここまでできたね」と前向きに終われたら、それは立派な学習の一歩。

毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな自信になっていきます。

子どものペースや気分に合わせて、「今日はちょっとだけ」「明日はおやすみ」でもOK。

大切なのは、“勉強がいやなもの”にならないこと。

家庭学習が子どもにとって「安心してがんばれる場所」になれば、それだけで大成功です。

そしてなにより、家庭学習の時間は、親子で一緒に過ごす大切なコミュニケーションの時間でもあります。

「できたね!」「よくがんばったね!」と声をかけながら、ぎゅっと抱きしめたり、笑い合ったり。

そんな日々のやりとりが、子どもの心を育てる土台にもなっていきます。

焦らず、比べず、子どもと一緒に“ちいさな一歩”から。

今日から、家庭学習をゆるっと楽しんでみませんか?

こちらの記事もおすすめ!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe2afd.2edd306f.4bbe2afe.f72a3f77/?me_id=1247310&item_id=10021868&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhauhau%2Fcabinet%2Fkitera%2Fkitera%2Ft%2Fkite-snc-lv2130.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe2e1b.056955a4.4bbe2e1c.61c73dde/?me_id=1342842&item_id=10017399&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjuju-giona%2Fcabinet%2Fakebono2%2Fakebono-656814c01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe2f12.3fb3cf6a.4bbe2f13.368f6169/?me_id=1201766&item_id=10027397&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaguno1%2Fcabinet%2Fsq%2Fdesk%2F1087960a_r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe31a1.cf0412ff.4bbe31a2.11c75d1d/?me_id=1395320&item_id=10000583&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fanythingshop-roi%2Fcabinet%2Fkihon%2Fdagasi55-1bb.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe3314.defa8493.4bbe3315.51cffead/?me_id=1243117&item_id=10005241&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnoco-m%2Fcabinet%2Fmc-main%2Fothers%2Fsl022set_m_01_new.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe356b.6585aa3b.4bbe356c.158299c3/?me_id=1428200&item_id=10026681&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmlinestore%2Fcabinet%2F0153%2F2bj3s961pg_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bbe37ac.66d986e3.4bbe37ad.ef6d6646/?me_id=1377304&item_id=10000547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff322075-gotsu%2Fcabinet%2Fshichida%2Fsc-43_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48056545.f3405450.48056546.667a422b/?me_id=1409956&item_id=10000171&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbunkyosha%2Fcabinet%2Fitems%2Funko%2F10631710%2Fd_139_1_1_toku2025.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b817f53.655fa167.4b817f54.009ba46e/?me_id=1365503&item_id=10002588&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fmy-journal%2Fimg%2Fitem%2Fhb%2Fhb00040_041%2Fhb00040-041_r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント