「在宅ワークだけど、保育園って継続できるの?」

「就労証明ってどうやって書けばいいの? 収入が少ないとまずい?」

そんな不安を感じている方へ。

実は、在宅ワークでも保育園は継続可能です。

ただし、「働いていることの証明」や「自治体ごとの基準」をしっかり押さえる必要があります。

本記事では、フリーランスやクラウドワーカーなど、会社に所属しない働き方の方が保育園を継続利用するために気をつけたい3つのポイントをわかりやすく解説。

実際に在宅ワークをしながら保育園を利用している経験者の視点から、提出書類のコツや自治体対応のポイントも丁寧にご紹介します。

在宅ワークでも保育園に預けられる?

近年、フリーランスや業務委託など、在宅ワークを選ぶ保護者が増えています。

では、自宅で働いている場合でも、保育園の利用は継続できるのでしょうか?

結論から言えば、在宅ワークでも「就労実態」があり、一定の条件を満たしていれば保育園の継続利用は可能です。

ただし、その「実態」の証明方法や判断基準には注意が必要です。

保育園が求める「就労実態」とは?

保育園の利用にあたって市区町村が確認するのは、単に「在宅で仕事をしています」という申告だけではありません。

大切なのは、「実際に働いている」ことを第三者に示せる形で証明できるかどうかです。

たとえば、下記のような要素が重視されます:

- 業務内容(具体的な仕事内容)

- 週の就労時間

- 勤務日数や勤務時間帯

- 報酬(収入)の有無と金額

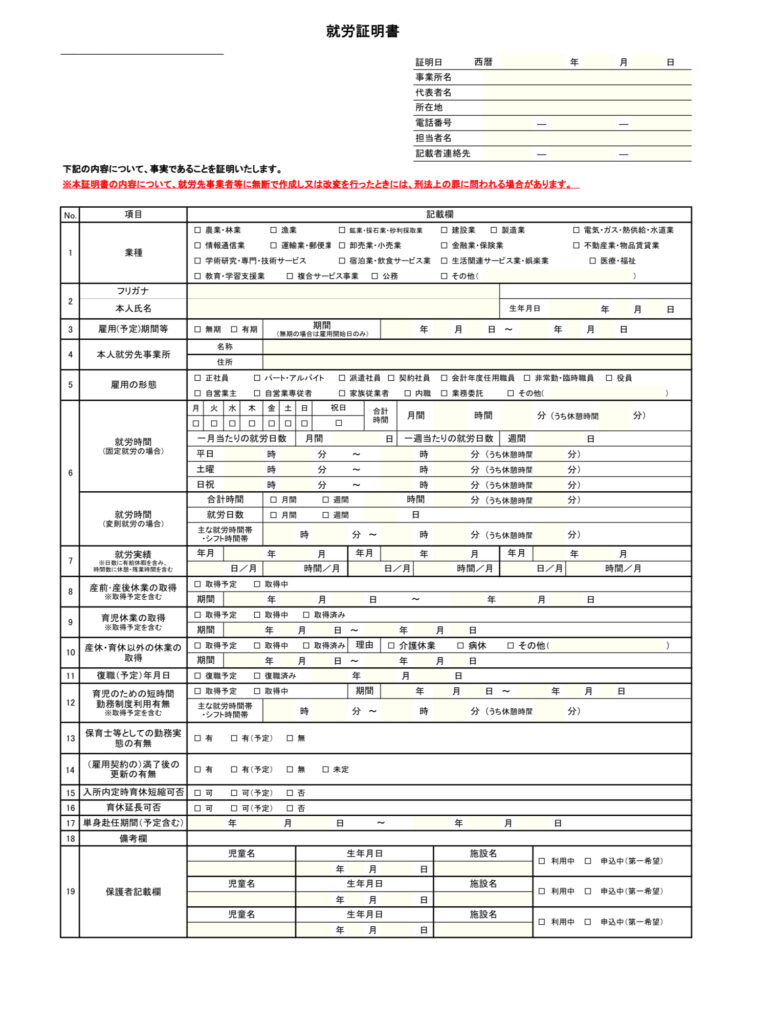

こうした点を明確にしたうえで、「就労証明書」や「業務委託契約書」、「報酬の支払明細」などで裏付けを取るのが基本です。

「勤務時間」と「収入」がポイントに

特にフリーランスやクラウドワーカーの場合、勤務先がない=第三者による証明が難しいことがハードルになります。

そのため、「いつ・どこで・何時間働いているか」「報酬はどのくらいか」といった情報が、より重視されます。

たとえばクラウドソーシングの場合は:

- 毎月の作業報告

- クラウドワークス等の報酬履歴のスクリーンショット

- 案件依頼者とのやり取り(契約書や納品履歴)

などを提出資料として求められる場合があります。

就労実態は、「働いていると証明できるか」が問われるため、収入が不安定な時期や仕事量が少ない時期には、別途説明が必要になることもあります。

自治体ごとの基準に注意しよう

在宅ワークの可否や基準は、自治体ごとに細かな運用が異なります。

たとえば、ある自治体では「月◯万円以上の報酬が継続的にあること」を条件にしていたり、

別の自治体では「1週間に◯時間以上の稼働実績」を求めていたりと、その内容はさまざまです。

保育園継続を希望する場合は、必ずお住まいの市区町村に直接確認し、必要書類やスケジュールに余裕をもって対応することが大切です。

就労証明を提出するときの注意点

在宅ワークで保育園の継続を希望する場合、「就労証明書」やそれに代わる資料の提出が必要になります。

しかし、会社勤めと違い、フリーランスや個人事業主の場合は「働いていること」を誰かに証明してもらうのが難しいという課題があります。

ここでは、就労証明に関するポイントと注意点を見ていきましょう。

仕事内容・勤務形態を正確に書く

まず大前提として、実際の仕事内容や働き方を正確に記載することが重要です。

特に、在宅ワークでは「何の仕事をしているのか」が見えにくいため、以下のような情報を具体的に伝えるようにしましょう。

- 業務内容(例:ライター、デザイナー、データ入力など)

- 契約形態(業務委託/請負など)

- 1日・1週間の平均的な作業時間

- 納品方法や頻度

「在宅ライター」とだけ書くのではなく、「育児サイト向けに週3本の記事を執筆、月20時間程度稼働」など、具体性をもたせると信頼度が上がります。

自己申告の信ぴょう性を上げる工夫とは?

提出書類が自己申告ベースの場合、信ぴょう性を補うために、追加資料を用意するのがおすすめです。

たとえば:

- クラウドワークスやランサーズなどの報酬画面のスクリーンショット

- 納品済みの案件一覧やクライアントとのメッセージ履歴(個人情報は隠す)

- 定期的な作業報告(スプレッドシートや日報の形)

自治体によっては「これでOK」という書式がないことも多いため、“働いている実態”が伝わるよう、丁寧な提出を心がけましょう。

収入証明が求められることもある

在宅ワークでは、「収入があること」が継続利用の判断材料になることもあります。

自治体によっては、「直近◯か月分の収入実績を提出」といった条件を設けている場合も。

収入証明として使える例:

- 銀行の入金履歴(報酬が振り込まれた口座)

- 請求書・領収書の控え

- 所得証明書や確定申告書類(開業届を提出している場合)

特に報酬が月ごとに変動する職種の場合は、収入の波を説明できる補足資料も役立ちます。

継続利用のために意識しておきたいこと

在宅ワークは柔軟に働ける一方で、仕事量が不安定になりやすく、保育園の継続利用に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

ここでは、収入が不安定な時期や、働いていることが伝わりにくい時の工夫についてご紹介します。

収入がゼロの時期はどうする?

在宅ワークでは、案件が途切れたり、体調不良や育児の都合で一時的に収入がゼロになることもあります。

このような場合でも、すぐに「就労実績がない=退園」と判断されるわけではありません。

ただし、放置しておくと「求職中」と見なされたり、再提出を求められる可能性があります。

対処のポイント:

- 自治体に事前に「一時的に休業中」である旨を伝える

- 次の仕事の予定がある場合は、契約書や見積書などで「継続的な就労の意思」があることを示す

- スキルアップや資格取得など、次の仕事に向けた取り組みもアピール材料になる

あくまでも誠実に、状況を共有する姿勢が大切です。

在宅ワークの「働いている感」を伝えるには?

在宅ワークは、外で働くのと違って、周囲から見えにくいのが難点です。

そのため、「ちゃんと仕事している」ことを伝える工夫が求められます。

例えば:

- 作業報告を月単位でまとめ、定期的に提出する(ExcelやGoogleスプレッドシートなど)

- 日々のタスク管理表や納品履歴を共有できるようにしておく

- クラウドソーシングでの受注履歴・納品履歴のスクショを保管

日々の積み重ねが、いざというときの「信頼の証明」になります。

必要に応じて支援制度や窓口に相談を

在宅ワークの保護者向けに、就労証明に関する相談窓口やサポート制度を設けている自治体もあります。

また、就労状況に応じた柔軟な対応をしてくれるケースも少なくありません。

困ったときは一人で抱え込まずに:

- 市区町村の子育て支援課や保育担当課に相談

- 自営業・フリーランス向けの就労証明テンプレートを活用

- 場合によっては、在宅ワーカー向けの支援団体にアドバイスを求める

自分の働き方に合った証明方法を模索しながら、誠実に情報提供を続けていくことが、保育園継続のカギになります。

まとめ|誠実な対応が継続利用のカギになる

在宅ワークという働き方でも、保育園を継続して利用することは十分可能です。

ただし、「働いている実態があること」や「継続的な就労意思があること」を、きちんと伝える努力が必要です。

フリーランスやクラウドワーカーにとっては、収入や働き方が目に見えづらいため、

就労証明や資料の提出時には、具体性・信頼性・継続性の3つを意識しておくと安心です。

そして、何より大切なのは、無理をせず、誠実に、正確な情報を伝えること。

一時的に仕事が減ったり、収入が不安定な時期があっても、状況を正直に説明すれば、

自治体側も柔軟に対応してくれるケースは多くあります。

在宅ワークであっても、「仕事」と「育児」を両立するためには、保育園のサポートは大きな助けになります。

手続きや証明は少し手間がかかりますが、自分の働き方をしっかり伝えることが、子どもと自分自身の安心につながります。

こちらの記事もオススメ!

コメント