ひらがなの読み書き、みんないつ頃できるようになるの?

目安は4歳〜6歳ごろ。でも個人差が大きい

「お友だちはもう自分の名前を書けるのに、うちの子はまだ読めない…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

ひらがなの読み書きは、一般的には4歳頃から読みに親しみ始め、5〜6歳で書けるようになる子が増えてきます。

けれども、これはあくまで“平均的な目安”であり、発達のスピードは子どもによって本当にさまざまです。

文字に早くから興味を持つ子もいれば、小学校に入ってからぐんと伸びる子もいます。

大切なのは、「早くできること」よりも、「楽しく、自然と身につけること」。

焦らず、子どものペースを大事にしてあげましょう。

遊びながら親子で取り組むことで、コミュニケーションの時間にもなりますよ。

「まだ読めない・書けない」ことを不安に感じたら?

周りと比べて不安になるのは、ごく自然なことです。

でも、読み書きが遅れている=発達に問題がある、とは限りません。

文字への関心は、ことばの土台がしっかりしてきたあとに育ちます。

まずは日常会話や絵本の読み聞かせ、ことば遊びなどを通して、「ことばって楽しい!」という気持ちを育てることが先決です。

また、発音や視覚認知などに不安がある場合は、保健師さんや園の先生、小児科医などに相談するのもひとつの手です。

親だけで抱え込まず、周囲のサポートも頼りながら、子どもの成長をあたたかく見守っていきましょう。

家庭でできる!ひらがな力を育てる声かえ&遊び10選

1. 名前を使った声かけで自然に親しむ

まずは、お子さんの「名前」からスタートするのがおすすめです。

「これ、“さくら”の“さ”だね」など、生活の中で何気なくひらがなに触れる機会を作ると、自然に親しみが生まれます。

無理に覚えさせようとせず、「気づき」を促す声かけがポイントです。

先日4歳になったばかりの次女も、自分の名前の1文字目を認識できるようになりました!

名前の一文字目をひたすら探すゲーム、ぜひ親子でやってみてください♪

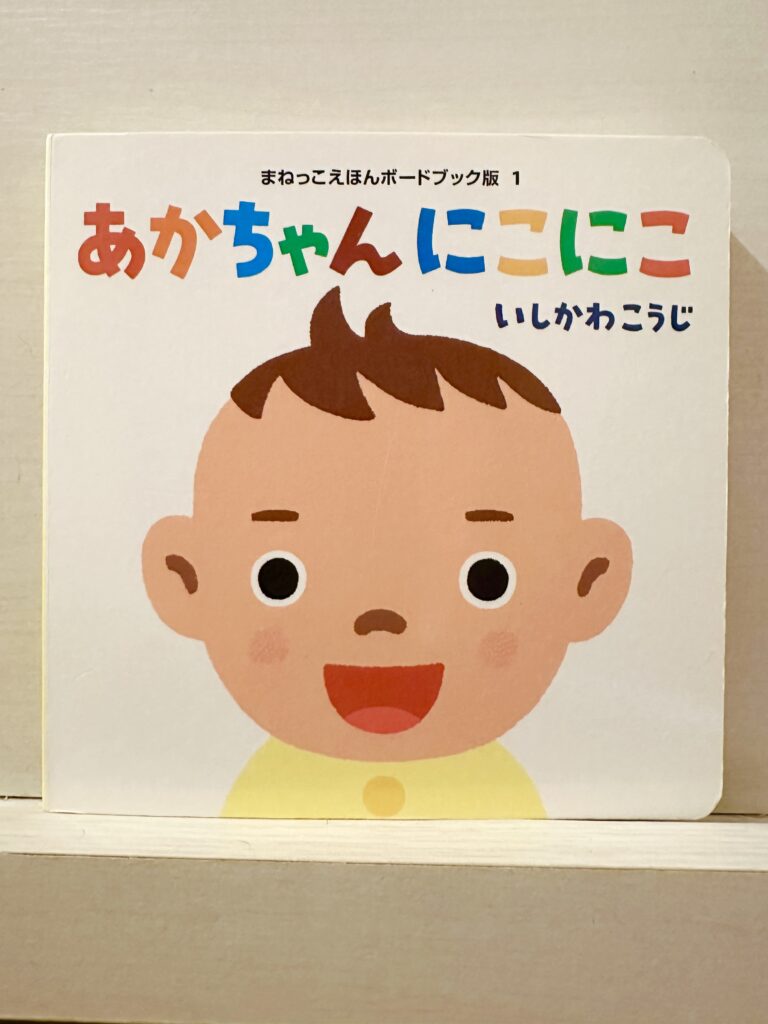

2. 絵本のタイトルを読む「まねっこ読み」

読み聞かせの前や後に、「この本のタイトル、なんて書いてあると思う?」と問いかけてみましょう。

子どもが自分で読むようまねして声に出すことで、ひらがなの形と音がつながっていきます。

おすすめは、暗唱できるほど大好きな絵本です。

特に赤ちゃん向けの絵本は文字がおおきく、文字量も少ないのでおすすめです。

3. お風呂ポスターで「目にする習慣」をつける

五十音表やあいうえおポスターをお風呂に貼っておくと、自然と目に入るようになります。

「“み”ってどこかな?」など、クイズ形式で声をかけると、遊び感覚で取り組めます。

お風呂ポスターは100円ショップやネット通販などで手に入るので、気軽に試せておすすめです。

毎日のお風呂が「ことばの時間」に早変わり!

4. しりとり遊びで語彙&音に親しむ

しりとりは、言葉の音やつながりに親しむのにぴったり。

「ひらがなを覚える」というより、「音に気づく」第一歩としてとても効果的です。

長時間でなくてもOK!家事の合間など、ちょっとした時間で気軽に楽しめます。

ちなみに、我が家ではメンバーという芸人さんの歌ネタ「しりとり」に大ハマリ!

「りんご・ごりら・らっぱ・ぱせり♪」とみんなで口ずさんでいます♪

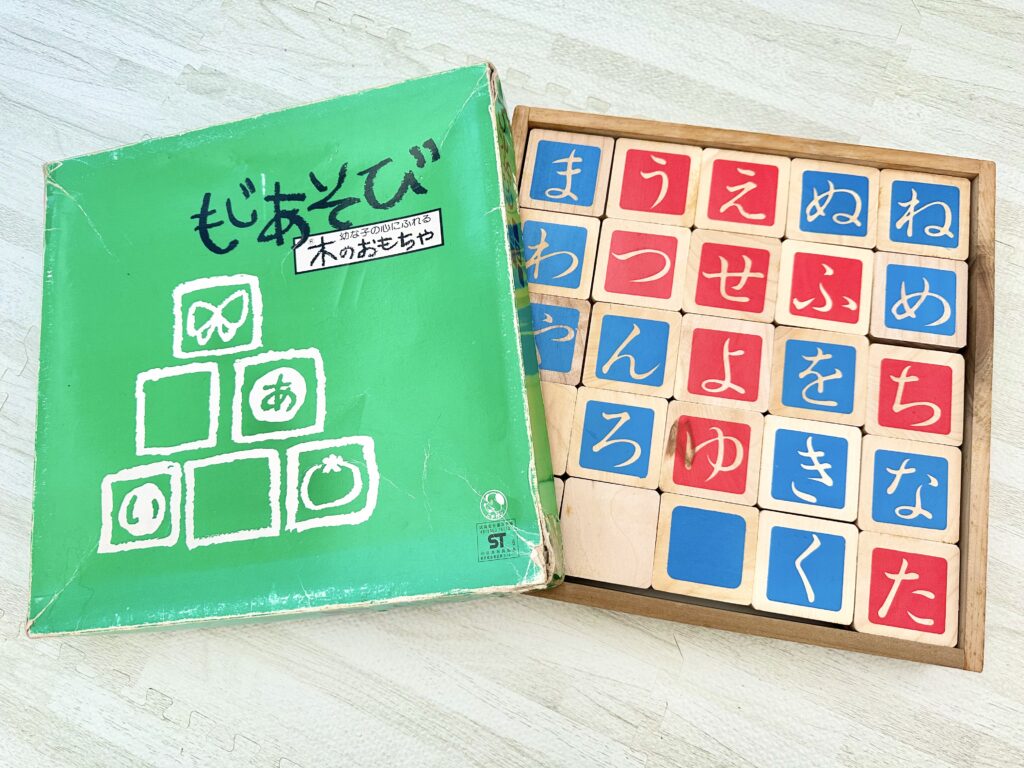

5. ひらがな積み木・パズルで感覚的に覚える

ひらがなが書かれた積み木やパズルは、視覚と手触りの両方から文字に触れることができます。

読む・書くだけでなく、手で触って覚えるのも、幼児期にはとても効果的な学び方です。

文字の形を遊びながら知ることができ、学びというより“遊びの延長”として受け入れやすくなります。

私がうん十年前に使っていたひらがなパズルはまだまだ現役です!笑

6. お手紙ごっこで「書く楽しさ」を体験

まだ完璧に書けなくても、「ママへ」「だいすき」など簡単な言葉を書いてお手紙を渡し合うごっこ遊びは、子どもにとって嬉しい体験になります。

相手が読んでくれることで、「書くって伝わるんだ」という実感にもつながります。

時間が経ってから、子供にもらった手紙を見返してみると、拙い字で書かれた字がなんとも可愛らしく思い出にもなりますね。

7. お買い物メモを一緒に書いてみる

「たまご」「りんご」など、簡単な食材名を一緒にメモに書いてみるのも◎。

読みやすい言葉から始め、買い物の際に「これ読める?」と尋ねることで、生活と文字が結びついていきます。

実際に書いたメモを持ってスーパーに行き、売り場で同じひらがなを見つけられたら、子供にとって成功体験の積み重ねにもなります。

8. ひらがなカルタで遊びながら学ぶ

文字とことばのセットで覚えるなら、カルタがおすすめ。

遊びながら“絵”と“文字”が一致しやすくなり、読める文字が増えていきます。

兄弟や家族で盛り上がるのも楽しいポイントです。

たまには大人が手加減なしでやるのも醍醐味です!笑

繰り返し遊ぶうちに、知らず知らずのうちに「あ!これは「え」だ」と分かるようになっていきます。

9. 書き順アプリや動画で楽しみながら練習

最近は、子ども向けのひらがな練習アプリやYouTube動画も豊富です。

正しい書き順や形が視覚的にわかるものを選べば、抵抗感なく「書く練習」ができます。

タブレットやスマホを“見るだけ”でなく、“体験”に変える活用が鍵です。

10. 無理に教え込まず「気づき」を大切に

最後に一番大切なのは、親が「教える」よりも「気づかせる」姿勢でいること。

間違えても叱らず、「おしいね!」「もうちょっとで読めそうだったね」と声をかけることで、子どもの自信を育てていけます。

毎日の暮らしの中で、ひらがなとの小さな出会いを大切にしていきましょう。

気をつけたい!教えるときのNGポイント

ひらがなに親しんでもらいたいと思うあまり、つい「ちゃんと教えなきゃ」と力が入ってしまうこと、ありませんか?

でも、子どもにとってひらがなは「初めて出会う文字の世界」。

楽しく学べるように、教えるときのポイントも意識しておきたいですね。

ここでは、親がついやってしまいがちなNG例をご紹介します。

「まだ書けないの?」と急かさない

「もう〇歳なんだから、書けるでしょ?」という声かけは、子どもにプレッシャーを与えてしまいます。

周囲と比べる気持ちは自然ですが、焦りは子どもにも伝わってしまうもの。

できないことを責めるのではなく、できた小さな一歩を一緒に喜ぶ姿勢が大切です。

「昨日より“あ”が上手に書けたね!」というふうに、成長に気づいて言葉にするだけでも、子どものやる気はぐんと高まります。

「きれいに書く」にこだわりすぎない

ひらがなを書き始めたばかりの子にとって、「きれいに書く」はとても難しいこと。

字がゆがんでいたり、鏡文字(左右反転)だったりするのは、よくあることです。

その段階で「もっとちゃんと書いて」「汚いよ」と指摘してしまうと、自信をなくしたり、書くことが嫌いになってしまうことも。

まずは、「書けた!」という達成感を優先し、形より“気持ち”を大切に見守っていきましょう。

「読み書き=勉強」にならないように

ひらがなは、小学校の学習につながる大切な力ですが、幼児期では「楽しい遊びのひとつ」として関わることがベースになります。

毎日ドリルをさせたり、「今日は何文字読めた?」と管理するような関わり方をしてしまうと、ひらがな=勉強=つらい、という印象につながってしまう可能性も。

日常の中で「文字に気づく・楽しむ」関わり方を意識しながら、子どもが自然と文字に興味を持つタイミングを大切にしていきましょう。

まとめ|「できた!」を一緒に喜ぶことが、いちばんの力になる

ひらがなの読み書きは、「〇歳でできるようにしなきゃ」と焦るものではありません。

子どもが文字に興味をもち、自分から「読んでみたい」「書いてみたい」と思えることが、なによりのスタートです。

おうちでできる声かけや遊びを通して、親子で“ことばを楽しむ時間”を重ねていけば、ひらがなは自然と身についていきます。

そしてなにより大切なのは、「できたね!」「読めたね!」と一緒に喜ぶこと。

その喜びの積み重ねが、子どもの自信や意欲を育てていきます。

親も子も、楽しみながら“ことばの世界”を広げていけますように。

今日からさっそく、ほんの少しの「声かけ」からはじめてみませんか?

コメント