はじめに:「家が片づけば、お金が貯まる?」

✔ 毎月ギリギリの生活…なかなか貯金ができない!

✔ 家の中がゴチャゴチャして、何がどこにあるかわからない…

✔ 無駄遣いを減らしたいけど、どうすればいいの?

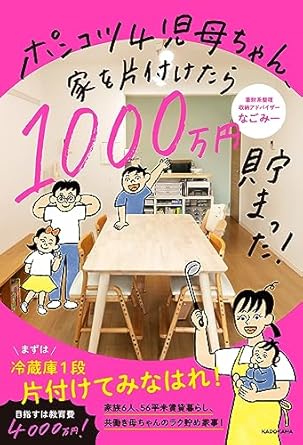

こんな悩みを抱えている方におすすめなのが、『ポンコツ4児母ちゃん、家を片付けたら1000万円貯まった!』 です!

本書は、4人の子どもを育てる「元・ポンコツ母ちゃん」が、家を片づけることで自然と貯金ができるようになった実体験をまとめた一冊✨

「片づけ」と「お金の管理」がつながっていることを実感できる、超実践的なノウハウが満載です!

今回は、本書で特に参考になったポイントをピックアップし、実際に試してみた感想も交えてご紹介します

『ポンコツ4児母ちゃん、家を片付けたら1000万円貯まった!』の基本情報

タイトル: ポンコツ4児母ちゃん、家を片付けたら1000万円貯まった!

出版日:2023年8月

出版社:KADOKAWA

ジャンル

✅ ライフスタイル / 暮らし(日常の生活を快適にするアイデア)

✅ 家事 / 片づけ / 収納(整理整頓や断捨離のテクニック)

✅ 節約 / 貯金 / 家計管理(お金を上手に貯める・使う方法)

✅ ミニマリズム / 断捨離(必要なものだけを持ち、シンプルに暮らす考え方)

✅ 自己啓発 / 実用書(片づけやお金の管理を通じて、より良い生活を目指す)

もともと100万円の借金があり、汚部屋出身だった主婦がどのようにして1000万円貯めることができたのでしょうか。

「ズボラを言い訳に、何もしない」

「ズボラをきっかけに、自分が楽になる仕組みを作る」

あなただったらどちらのズボラを選びますか??

汚部屋✖️浪費の無限ループ

部屋が散らかった状態では使いたいものをすぐに見つけることができませんよね。

そして、

買い足す→物が増える→お金が減る→部屋が散らかる

ここれが汚部屋と浪費の無限ループの仕組みです。

この本の著者もこのループに気がついたことから、本気で家を片付けようと決心したそうです。

片付けでまるっと解決

家を片付けることはお金が溜まって、暮らしも回る、快適ライフ

著者は家で親戚からもらった子供服がフリマアプリで売れたことをきっかけに、片付けと家計管理が密接に関係していると実感したそうです。

あなたの片付けの目的は何ですか?

この著者は「無駄遣いを減らして、お金を貯めること」だったそう。

そして「楽がしたい」

これらを解決する手段が″片付け″なのです。

まずは、片付けをする目的を考えてみましょう。

すっきりした部屋で落ち着いて暮らしたい、イライラせず子どもと楽しく遊びたい。

どんなささいな理由でも良いので、あなたがどんな暮らしを理想としているのか考えてみましょう。

【片付け3台言い訳をぶった切る言葉】

【片付け3大言い訳をぶった切る言葉】

1、もったいない:使わないものにかかる住居費と探し物に使う時間のほうがもったいない!

2、高かったから・頂き物だから:高級品も頂き物も使わなかったらただのゴミ!

3、いつか使うかも:永遠に来ない「いつか」を待つより、「いつ使う」かを自分で決める!

片付けが苦手な自分を認めること。

無意識のうちに片付けなんて、大人になったらみんなできて当たり前と思っていませんか?

でも家や学校で片付けを習ったことがある人なんていませんよね?

なのではじめは片付けが出来なくて当たり前なのです。

習ったことがないからできないのはあたりまえ、まずはそう開き直って、片付けが苦手な自分を認めてあげましょう。

すると自然に自分ができる方法ってなんだろう?と考えられるようにもなります。

情報収集

SNSや本などを積極的に活用し、自分の理想的な暮らしをしている人を見つけましょう。

好みのインテリアやカラーなどだんだんと自分の好きなテイストが定まってきます。

方向性がさだまると、それにそぐわないものを買わなくなり無駄買いを防ぐことにも繋がります。

一番大事なのは行動力!失敗したっていいじゃない!

とりあえずやってみる!!

片付けをはじめると「もったいないから捨てられない」という考えがでてきてしまいがちですよね。

でも、とりあえずやってみなはれ、と著者は述べています。

なかなか使わない物のために。1度しかない人生の時間を割くなんて、それこそもったいないですよね。

もし失敗してしまったら、その時に自分に合った方法を探れば良いのです。

手放す→住所を決める→しまう

片付けの基本は至ってシンプル。

①使っていないものを手放す

②住所を決める

③しまう

これだけです。

人が管理できる物の量には限りがあります。

その管理の手間を減らすために。物の数を減らすことは自然に手間が減っていくことになります。

忙しい人こそ、優先的にものを減らしたほうが、後々の作業効率も時間効率もアップします。

要、不要の2択で手放すだけ!

要らないものを手放すだけで片付けは8割がた終了。

実はものを手放したとたん、それまで手放すかどうか悩んでいた時間も手放せて万事OK!

例え失敗したとしても、それは確実にあなたの片付けの経験値となっているので前向きに捉えましょう。

手放す基準は、1年以内に使うかどうか。

手始めに練習としてオススメなのは冷蔵庫です。

期限切れの食品や調味料など、手放す基準が明確なので手をつけやすいです。

捨てることにだんだんと抵抗感がなくなっていったら、引き出し→クローゼット→部屋など規模をどんどん広げていきましょう。

ものの帰る場所を決める!

手間は一時、仕組みは一生。

実のところ、ものが多かろうが少なかろうが、そこはあまり問題ではありません。

問題なのは、所有目的が不明瞭で、ものの場所が把握できないことなのです。

片付けは暮らしをよりよくするために手放すのであって、ただ捨てることが目的ではありません。

とはいえ、ものが多くなればなるほど私たちの脳内メモリがいっぱいになってしまうので、ものは自分が把握できる量に減らしておくほうが暮らし全体にもゆとりがでてくることでしょう。

住所を決めるポイントは、いかに簡単に、単純化して、使いやすい状態に収納するかです。

どこに収納すれば自分も家族も使いやすくなるか、生活動線に沿ってシュミレーションしてみましょう。

使う頻度の高いものは、一番出し入れがしやすい腰の高さあたりに特等席を用意しましょう。

そして、「人別」「用途別」に分けるだけ。

人別収納

子供達の学用品などはスタッキングシェルフなどで人別に管理。

用途別収納

基本的には家族みんなが共有で使うものが対象です。

同じシーンで使うものは同じスペースにまとめておくと、使う時にとても便利です。

例えば、筆記用具やスマホ・パソコン関連など、充電コーナー付近に設置するのもおすすめです。

ワンアクションで、未来の「面倒くさい」をつぶせ

ズボラな人ほどアクション数がおおくなると片付けるのが億劫になってしまいます。

取り出すためのアクションが多ければ、しまう時のアクションも同じ数だけあるので、「面倒くさいからその辺に置いちゃえ」と適当な場所に置くことが増えて、どんどん部屋が荒れていく悪循環に・・・。

何が入っているのか把握しやすいよう、ラベリングをしたり、透明の収納グッズを活用するなど工夫してみましょう。

ティッシュやトイレットペーパーのストック品は、買ってきた時にパッケージを外しておけば、いざ使う時にさっと取り出すことができますね。

片付けは引き算が大事

整理収納でよくやりがちなのが、「足すことばかりを考えること」です。

余白や空間があると、「もっと何か入れられそうだ」と思ってしまいますよね。

しかし、片付けにおいて大切なのは、引き算だということを覚えておいてください。

ものを減らすことで、どうやって収納に、時間に、心に、余白を生み出すかというしこうに切り替えましょう。

おもちゃ収納は枠とルールを決めるべし!

我が家もそうですが、お子さんがいる家庭の場合頭を悩ませることのひとつが、おもちゃの収納ではないでしょうか。

この著者のお家では、使うものだけに絞って、収納にぶち込むだけにしたそう。

その収納の枠から溢れるようになったら見直しのタイミングだそうです。

引き出しやカゴの中に収まるだけと、子どもと相談しながらルールを決め、物と向き合うことで子ども自身の判断する力を養ってあげましょう。

おもちゃが多すぎて、部屋の中で遊ぶスペースがなくなってしまったら、それこそ本末転倒になってしまいます。

片付けるその前に、覚えておきたいNG行動

①小物収納を買い足す

②余白キラーになる

③収納テクを追い求める

④シンデレラ・フィット信者になる

⑤他人のものを勝手に捨てる

お部屋リバウンドの原因は徹底排除!

ものは気がつくとだんだん増えてしまいますが、勝手に減ることはありません。

お部屋が散らかる前に自分たちで意識してものを減らさなければなりません。

溜めれば溜めるほど面倒になってしまいがちなので、その場で処理できる郵便物や学校のお便りなどはさっさと処理してしまいましょう。

特に、引越しや転職、入園・入学などライフステージの節目はものを見直しする絶好の機会です。

それでもお部屋がリバウンドしてしまう人は、

整理の仕方が中途半端ではないか。

物の住所は決まっているか。

ものの収納場所は行動同線に合っているか。

など、片付けの手順に立ち戻って部屋の見回りをしてみるとよいですね。

この本で紹介されている片付けの最終目標は、無駄遣いがなくなる部屋です。

持ち物を全て把握していて、持っている目的が明確、行動同線に合った住所が決まっていて、妥協なく選んだお気に入りだけに囲まれていることです。

節約?貯金?何のこと?

家計管理には、どのくらいの収入があって、何にどのくらいの支出があるのかという現状把握が何よりも大事です。

家計の正常化を図るためにはまず、「固定費」から見直しを始めるのが定石だと著者は述べています。

ものを溜めるな、お金・知識・体験を貯めろ!

ものを買うことでのストレス発散をやめれば、無駄遣いはぐっと減ります。

ものを溜める代わりに知識を増やすことを意識すれば、読書週間が身につきます。

ものを選ぶ代わりにお金の本や生活の知恵の本を選べば、暮らし力もアップします。

私はこの本の要点はこの言葉につきると思いました。

そして、良い循環を生み出す仕組みづくりが大切だと気付くことができました。

想定外をいかになくすか

著書宅では家計の管理を、固定費・やりくり費・特別費の3つに分けているそうです。

【固定費】

住居費・通信量・保険料・電気・ガス・水道 など。

家計を整えるにはまずこの固定費から見直すべきだと著者は述べています。

【やりくり費】

食費・日用品・ガソリン・レジャー・外食・雑費 など。

一般的に変動費と呼ばれるもの。

使いすぎ防止の目安として項目ごとの予算設定をし、予算内に収まっていれば何に使ってもOKというざっくりルールにすることがオススメだそうです。

まずは赤字にしないことを意識して、予算内に収めてみましょう。

【特別費】

プレゼント・自動車税・旅費・教材費 など。

毎月ではないけれど、年間通して必ず支払うお金のこと。

1〜2年以内に必ず支払うお金は貯蓄とは別で残しておけば、想定外の出費をある程度防ぐことができます。

35日家計簿で自分ボーナス

この本でおすすめされている家計管理が、35日家計簿です。

7日間✖️5週間で家計をやりくりすることで、余ったお金をボーナスにすることができます。

家計管理もご褒美があると、やる気がぐっとアップしますよね。

まとめ

「片づけ」とは、ただモノを減らすだけじゃなくて、自分と向き合って、暮らしを整えること。

ちょっとずつでも大丈夫。

この本にはあなたの暮らしに役立つ情報が本当にたくさん凝縮されています。

あなたのペースで始めてみたら、きっと思ってる以上に毎日がラクになるかもしれません。

今日からできる一歩、踏み出してみませんか?

気になった方は、ぜひ読んでみてください!

Amazonで見る

この記事のポイント

✅ 片づけるとムダな買い物が減る!

✅ 収納の「定位置」を決めると不要なモノが増えない!

✅ 片づけを通じて「お金の使い方」の意識が変わる!

✅ お金を貯める目的を明確にすると、自然と貯金できる!

片づけと節約、どちらも気になる方にぴったりの一冊でした✨

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=21010754&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4691%2F9784046064691_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4731a721.7e4b63e7.4731a722.c5abc8e1/?me_id=1231560&item_id=10092065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaguin%2Fcabinet%2Ftasya85%2F7140741.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47326845.709f210a.47326846.b1a32783/?me_id=1218269&item_id=10830937&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftopculture%2Fcabinet%2F368%2F34512717.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント